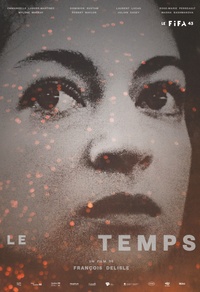

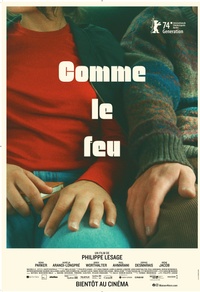

Que serait le cinéma québécois sans François Delisle? Avec des films comme Chorus et Toi, le cinéaste intransigeant est passé maître dans l'art de confronter et de déranger. Depuis 2019, ses créations touchent une portée plus sociale, qu'il s'intéresse à l'argent et à la famille (Cash Nexus) ou qu'il filme sa mère en fin de vie dans le bouleversant documentaire CHSLD (2020). Le voici continuer dans la même veine avec Le temps, probablement son projet le plus ambitieux en carrière.

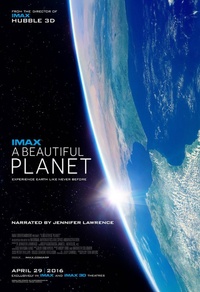

À travers quatre destins se déroulant à autant d'époques différentes, le réalisateur s'intéresse aux effets des changements climatiques. Le dérèglement de la planète rend particulièrement anxieuse Marie (Emmanuelle Lussier-Martinez), une mère qui s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Il oblige Terence (Dominick Rustam) à chercher refuge au Nord, à McKenzie (Laurent Lucas) à s'embarquer dans une odyssée incroyable et à Kira (Rose-Marie Perreault) à déserter l'armée pour se joindre à une tribu nomade.

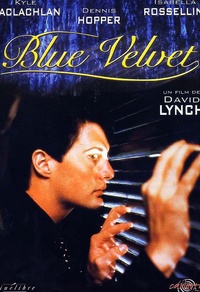

La particularité de ce projet est qu'il ne s'agit pas d'un film traditionnel, mais d'un roman-photo. Le récit est composé de centaines de photographies qui défilent, créant un projet hors norme. Le résultat, unique et rafraîchissant, évoque le chef-d'oeuvre La jetée de Chris Marker, un court métrage mythique de 1962 qui a notamment inspiré 12 Monkeys de Terry Gilliam. Le format permet de tâter la science-fiction dystopique et d'anticipation sans se ruiner et il évoque les archives du monde d'aujourd'hui qui ne sera peut-être plus là demain.

La plupart des photos forcent l'admiration tant elles sont composées avec soin et minutie. À tel point que le montage parfois trop rapide ne permet pas nécessairement de saisir toutes les subtilités de ces oeuvres d'art. En revanche, la symbiose avec la musique de Robert Marcel Lepage frôle la perfection. Le compositeur émérite, à qui l'on doit les partitions de plusieurs opus de Bernard Émond et de Catherine Martin, offre des mélodies vibrantes évoquant tantôt l'apocalypse et tantôt une certaine forme de rédemption. Cet amalgame sons et images atteint évidemment des sommets lorsque l'immersion de la salle de cinéma se fait ressentir.

Sur le plan narratif, l'ensemble s'avère fragile et parfois inégal. Après une puissante entrée en matière, l'effort alterne les différentes tranches de vie. Celles de Terence et de McKenzie piquent la curiosité en mettant à l'avant-plan espoir, désir de liberté et résilience, tandis que celle de Kira laisse davantage de glace, mais le dispositif finit par garder le spectateur en retrait. L'investissement est davantage intellectuel qu'émotionnel tant la technique l'emporte sur le scénario, répétitif à ses heures, qui prêche surtout aux convertis.

Le segment le plus intéressant est facilement celui de Marie qui passionne de bout en bout même s'il se termine quelque peu dans la facilité. Bizarrement, la forte présence d'Emmanuel Lussier-Martinez, dont le rôle évoque celui qu'elle tenait dans Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau de Mathieu Denis et Simon Lavoie, est un peu atténuée par Mylène Mackay qui prête sa voix reconnaissable à Marie. Pourquoi deux actrices pour le même personnage?

En jouant allègrement avec sa forme cinématographique, Le temps prend des risques immenses, ne ressemblant à rien de ce qui se fait au Québec. Bien que le projet ne soit peut-être pas aussi mémorable que Le météore, un précédent essai de son créateur François Delisle qui brillait par son lyrisme et sa poésie, il a le mérite de traiter de thèmes brûlants d'actualité en suscitant la réflexion. Enfin de l'art différent et engagé qui, en plus de fasciner allègrement, change notre regard sur l'environnement et le cinéma!