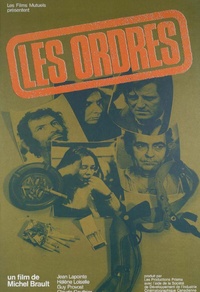

Rare western féministe, L'état sauvage s'aventure en terre inconnue avec un film stylisé dont le scénario simplifié n'est pas toujours à la hauteur de ses ambitions.

Le cinéma français n'est pas réputé pour ses westerns. Entre Haceldama (1919) de Julien Duvivier et The Sisters Brothrers (2018) de Jacques Audiard, le genre s'est fait assez rare. Le cinéaste David Perrault (Nos héros sont morts) y plonge avec un savoir-faire évident, faisant écho aux chefs-d'oeuvre états-uniens (la scène finale évoque directement Rio Bravo) tout en développant sa propre personnalité, européenne et surtout italienne dans sa sensibilité.

À l'instar de Ang Lee et de son mal-aimé Ride With the Devil, le cinéaste campe l'action pendant la guerre de Sécession, s'intéressant ici à de riches colons français qui franchissent le territoire américain afin de rejoindre un bateau pour le Vieux Continent. Ce thème des États-Unis est déployé par l'entremise de plusieurs personnages (un mari et sa femme qui évoquent le passé, leurs enfants l'avenir, un homme et une femme qui seraient peut-être jumeaux et dont les jeux d'amour et de haine rappellent cette nation divisée, etc.) et d'un rapport de classes à la fois racial, économique et religieux.

Le long métrage ne tarde pas à devenir une fresque féministe. Lors de la première partie, des femmes de tous horizons sont enfermées dans un lieu clos, à la merci du patriarcat. Puis les circonstances les obligent à partir, à voir du pays. Ces grands espaces amènent une liberté nouvelle à trois soeurs, leur mère et une servante. Mais aussi à une femme violente et énigmatique, dotée d'une armée sinistre (des hommes masqués qui élèvent encore davantage le côté fantastique et gothique du récit). Ensemble, elles arriveront peut-être à s'émanciper en triomphant de l'adversité.

Ces personnages complexes peuvent parfois s'avérer désincarnés tant les personnages ne sont pas tous explorés de la même façon. Le plus intéressant demeure l'héroïne, campée avec fougue par Alice Isaaz, qui pourrait très bien devenir la prochaine Emmanuelle Béart. Elle ne fait qu'une bouchée de Kevin Janssens, beaucoup moins inspiré en sauveur romantique. Le reste du casting, qui comprend Déborah François, Bruno Todeschini et Pierre-Yves Cardinal (coproduction québécoise oblige), demeure dans le ton.

Le script a cependant tôt fait de montrer ses limites, à demeurer au niveau cérébral et rhétorique au lieu de passionner sur le plan émotif. Cela n'empêche pas la mise en scène de déployer ses artifices, en mettant plein la vue avec sa photographie spectaculaire tout en multipliant les plans de caméras en mouvement et les ralentis. Une démarche qui pourrait paraître maniérée.

Cela permet néanmoins une immersion sensorielle, un voyage politique et intérieur qui ensorcelle dès que l'obsédante musique de Sébastien Perrault se fait entendre. Quelques notes hypnotisantes qui font instantanément naître le lyrisme, la poésie, et qui permettent à cette création imparfaite mais ambitieuse de quitter momentanément le plancher des vaches pour aspirer à quelque chose de plus grand.