En remportant le prix d'interprétation à Cannes en 2003 pour Les invasions barbares, Marie-Josée Croze a pu tourner avec les plus grands (Spielberg, Wenders) tout en enchaînant les rôles de qualité (Le scaphandre et le papillon, Je l'aimais). Cela fait toutefois longtemps qu'elle n'a pas eu quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Et lorsque ce fut le cas (dans Au nom de ma fille ou Calvary), son apport s'avérait négligeable.

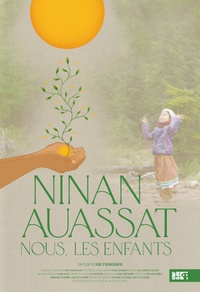

Ce n'était pas bien grave puisqu'elle défendait des personnages secondaires. Ce qui n'est pas le cas dans Iqaluit où elle prête ses traits à l'héroïne. L'actrice incarne une Montréalaise qui débarque dans la plus grande ville du Nunavut pour en apprendre davantage sur l'accident de son mari (François Papineau). Happée par les grands espaces et la lumière qui semble infinie (eh oui, comme dans Insomnia et le remake de Christopher Nolan), elle a beaucoup de difficulté à s'adapter à son nouvel environnement. Marie-Josée Croze qui utilise son corps, ses regards et son côté hautain ne semble pas toujours être capable d'habiter cet être complexe. La qualité de son jeu varie grandement (la scène où elle est saoule est catastrophique), enlevant du coup une crédibilité à l'ensemble.

C'est d'autant plus dommage que tous les autres personnages sont plus pertinents qu'elle. C'est le cas du charismatique François Papineau, du vaillant Natar Ungalaaq et de la touchante Christine Tootoo qui s'avère une véritable révélation. Ces êtres beaux et imparfaits à la fois souffrent et ils tentent d'y voir plus clair au sein de tous leurs dilemmes moraux.

Comme dans ses précédentes fictions et précédents documentaires, Benoit Pilon s'intéresse à l'humain et il développe des ponts nécessaires entre individus du même territoire qui doivent s'apprivoiser, se parler, se comprendre, s'accepter, se pardonner, se réconcilier et communier. Un grand malheur peut se transformer en un rapprochement insoupçonné baigné d'espoir et de beauté. Et si on n'arrive pas à connecter, à quoi bon continuer? Un discours riche qui prend tout son sens lors la magnifique dernière scène où tout le monde est littéralement dans le même bateau.

Iqaluit n'est malheureusement pas fait uniquement de ce bois de qualité supérieure. Suspense policier plutôt prévisible qui devient rapidement une enquête de l'intime, le long métrage qui est construit comme une véritable tragédie grecque est handicapé d'un scénario pas toujours achevé qui hésite entre trop expliquer (ce qu'il fait d'ailleurs avec ses ellipses inutiles) et faire confiance au pouvoir de ses superbes images. Ce dernier choix était évidemment le bon et on le ressent lors de fugaces moments de poésie sensorielle et contemplative.

Malgré un rythme quelque peu chancelant, le réalisateur a su tirer le maximum de sa mise en scène, privilégiant les plans fixes et les mouvements de caméra simples, isolant sa protagoniste dans la solitude pour élargir peu à peu les focales et mieux l'intégrer aux paysages. Une transition vers la quiétude de la nature qui est bercée par une photographie exemplaire et une trame sonore particulièrement mélodique.

Beaucoup moins abouti que l'excellent Ce qu'il faut pour vivre du même cinéaste, Iqaluit souffre également de comparaisons hors de son contrôle avec quelques oeuvres québécoises récentes qui abordaient des thématiques similaires. Pensons seulement au sensible Avant les rues de Chloé Leriche et à l'étonnant Tuktuq de Robin Aubert qui prendra l'affiche dans les prochaines semaines. Le film erre un peu malgré ses thèmes nécessaires et il aurait été mieux desservi par une interprète moins inégale.