Dans ses films, Michael Moore utilise beaucoup la première personne. Dans une boutade assez bien trouvée, il déclare, en guise de conclusion : « Je ne veux pas vivre dans un tel pays. Et je ne pars pas. » Cela résume assez bien ses intentions et ses objectifs : s'adresser directement à ses concitoyens avec dans l'idée de les conscientiser, et, de plus en plus, de les manipuler. Le « Je », c'est bien, surtout lorsqu'on s'adresse directement à son public, surtout quand on est un leader d'opinion et une célébrité comme Michael Moore. Mais il ne faut pas que cela se fasse au prix de la rigueur et du respect de l'intelligence des spectateurs, quand bien même il s'agirait d'une « propagande juste ». Que Moore ait raison ou pas n'est pas pertinent quand il utilise des raccourcis immoraux et qu'il y va d'associations douteuses. On y est habitué, mais pas à cette magnitude.

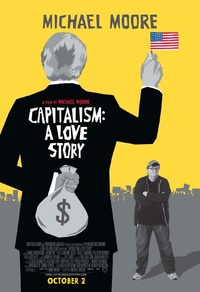

Comme il l'a fait il y a vingt ans avec son documentaire Roger and Me, Michael Moore examine la question de la crise économique qui a frappé l'Amérique et le monde en 2009. L'imputant au système capitaliste, système chéri des Américains qui en subissent maintenant les conséquences alors que leurs emplois sont perdus et que leurs maisons sont saisies, Moore interpelle en liant certains hauts dirigeants à de grandes entreprises en difficulté qui bénéficient du dispendieux plan de relance voté in extremis par le Congrès.

Si Michael Moore peut se permettre, dans son éditorial filmé, d'utiliser la première personne du singulier, d'user de son talent pour la mise en scène, « Je », moi, critique de cinéma, ne m'octroie donc le droit de faire pareil.

Mais voilà, dès que « Je » entre en ligne de compte, les problèmes commencent. Parce que « je » suis incapable de faire confiance à quelqu'un qui pleure. Un braillard, pleurnichard, qui m'explique que sa maison, sa ferme et ses plates-bandes, appartiennent à sa famille depuis 40 ans, mais que la méchante banque vient l'exproprier. Je m'en fous, il fallait payer son hypothèque. Il ne faut pas me prendre pour un idiot non plus en me disant que les grands financiers ont créé une équation ultra-complexe qu'ils ne sont pas capables d'expliquer juste pour mêler le pauvre monde. Moore, qui connaît et comprend mieux que personne les ressorts d'un montage efficace, associe bêtement, en disant : « tadam! voilà! parce qu'on est capitalistes, qu'on n'a pas écouté Franklin D. Roosevelt, on a eu l'ouragan Katrina. » C'est non seulement très bête, mais aussi très méprisant. Espérons que ce n'est pas le genre d'argument qui fonctionne, comme celui du « Que ferait Jésus? ».

En plus d'être terriblement répétitif, Capitalisme : Une histoire d'amour n'aborde pas les aspects importants de sa problématique, y préférant un populisme élémentaire qui atteint des sommets de mauvaise foi, même pour Michael Moore. Niveau divertissement, il n'est que très rarement inspiré dans quelques mises en scène éloquentes, mais c'est tout. Très décevant, parce que Moore, qui à une certaine époque posait des questions pertinentes et importantes (Fahrenheit 9/11), tente maintenant de forcer des réponses idéologiques.