2020 ne passera certainement pas à l'histoire comme l'année la plus drôle et réconfortante. Heureusement qu'on peut toujours compter sur It Must Be Heaven d'Elia Suleiman pour enjoliver le quotidien, le film prenant incidemment l'affiche le jour où la plupart des cinémas québécois rouvrent leurs portes.

Un vent de fraîcheur souffle d'ailleurs sur cette création qui utilise l'humour comme remède à un monde instable empreint du chaos ambiant. Pratiquement dénué de dialogues, le récit en est un de riches observations, remémorant la belle époque de Jacques Tati et de ses satires burlesques de société. Notre héros incarné par le cinéaste est non seulement à la recherche d'une terre d'accueil pour mieux vivre, mais il aimerait également faire financer son nouveau long métrage. Une tâche colossale, peu importe où il se trouve.

Le délirant rêve qui fait office d'introduction ne laisse aucun doute à cet effet. Un chef religieux et ses fidèles arrivent à s'infiltrer partout, utilisant même la force pour ouvrir les portes closes. Une métaphore puissante de la réalité en Palestine, le lieu d'origine du protagoniste et du réalisateur.

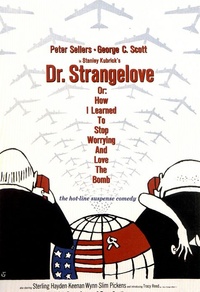

Cette peur suivra comme son ombre notre pauvre témoin impuissant. Même en quittant Nazareth pour Paris, il trouvera une ville baignée d'anxiété, avec ses soldats omniprésents et ses bruits d'avion qui défoncent les tympans. Présenté à Cannes l'année dernière où il a notamment remporté une mention spéciale du jury, le film était déjà annonciateur du monde d'aujourd'hui, de ces endroits vidés de ses gens qui doivent pratiquer la distanciation sociale.

Le dernier tiers de l'ouvrage, se déroulant à New York, mais tourné à Montréal (il s'agit d'une coproduction), enfonce davantage le clou du militarisme menaçant, rappelant comment les armes à feu sont répandues aux États-Unis. Un constat qui ne brille pas par sa subtilité, mais qui se permet quelques envolées oniriques et d'autres plus méta. Jusqu'à une conclusion puissante à bien des égards, qui évoque la nécessité d'espérer et de résister.

Signant seulement son quatrième long métrage en près de trois décennies de métier, Elia Suleiman (Intervention divine, Le temps qu'il reste) a affûté son langage de l'absurde, aiguisant ce regard à la Buster Keaton qui fait mouche à chaque coup. Plus vivante que jamais, sa mise en scène multiplie les hilarantes chorégraphies symétriques, créant de véritables tableaux cinématographiques où l'art et le discours (politique, social...) sont au service de la poésie. Celle-là même qu'il incorpore ici et là pour faire toute la différence, offrant par exemple avec la séquence de l'oiseau têtu un des instants les plus charmants des dernières années.

C'est justement ce que revendique le protagoniste et, par extension, le cinéaste, à travers cette oeuvre lucide et ludique, qui ensoleillera à coup sûr après tant de moments gris. Trouver un lieu sain afin d'exercer son métier sans contrainte. Un désir de liberté pour un coin de paradis.