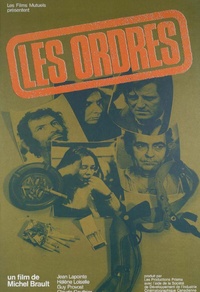

À quoi bon faire un drame biographique sur quelqu'un de connu si on n'a pratiquement pas les coudées franches? Pas besoin d'avoir vu un film sur Maurice Richard, Louis Cyr ou la Bolduc pour seulement imaginer le résultat final. Mais une production sur le poète Yves Boisvert, alors là c'est déjà plus difficile.

Surtout que À tous ceux qui ne me lisent pas n'est pas un biopic conventionnel, mais plutôt une évocation libre. Le cinéaste Yan Giroux, qui signe ici son premier long métrage, a connu de près cette figure et cela se sent... sans nécessairement offrir en retour l'hagiographie d'usage. S'il peaufine en compagnie de Guillaume Corbeil un scénario solide quoiqu'assez conventionnel (l'antihéros torturé et presque alcoolique qui se lie d'amitié avec un adolescent à la croisée des chemins), l'intérêt réside plutôt dans les sentiers secondaires.

Il naît d'abord dans la prestation incendiaire de Martin Dubreuil. L'acteur vu dans Félix et Meira et bientôt dans La grande noirceur a toujours été excellent. Le voilà pourtant élever son jeu d'un cran dans sa façon de ne former qu'un avec ce personnage rebelle et sans compromis, qu'on aime et déteste à la fois. Le comédien ne joue pas, il est cet être plus grand que nature, que Bukowski aurait décrit comme un loser sympathique et qui demeure évidemment plus que cela. Face à lui, Henri Picard (fils de Luc et l'alter ego du metteur en scène) et surtout Céline Bonnier ne s'en laissent pas imposer, bien que leur présence ne soit pas aussi marquante.

C'est au détour d'une ligne dramaturgique parfois ténue que se retrouve toute la richesse de l'effort. La poésie est le vecteur du récit, son essence première, qui trouve son impulsion dans les mots, explosant tels des cocktails Molotov à retardement. Une déflagration de splendeur qui transcende la fadeur du réel. Quelques enjeux importants traités sous le mode de la satire sont peut-être moins opérants et le surplus de métaphores - ce chien! - pourra en lasser quelques-uns. Rien ne pourra toutefois faire oublier la beauté du geste de mettre sur un piédestal l'importance de l'art et celui de transmettre à tout prix.

Cette poésie n'est pourtant pas que verbale et sonore, bercée par de la jolie musique classique et des chants religieux, mais également cinématographique, avec ces foudroyants influx à réveiller tous les Frankenstein de la planète. Les images de Ian Lagarde (le réalisateur de l'inclassable All You Can Eat Bouddha) sont indissociables du résultat final, jouant de cadrages insoupçonnés avant de ravir par des plans majestueux, autant de nature que de ferraille.

On sent cependant l'ombre d'un conflit dans la démarche du cinéaste, tiraillé entre une approche plus classique et accessible afin de ne pas perdre son public, et celui d'expérimenter dans l'impressionnisme, ce qu'il faisait déjà sur son remarquable court métrage Lost Paradise Lost. Yves Boisvert n'y verrait pas là une trahison, surtout que Giroux se permet cette évasion momentanée des codes dans le travail scolaire de l'adolescent campé par Henri Picard. Sauf qu'on se surprend à rêver à cet ovni libre d'attaches, surtout en fiction, alors que Simon Beaulieu l'a déjà fait en documentaire avec Gaston Miron.

À tous ceux qui ne me lisent pas donnera certainement le goût de plonger dans la prose unique de l'auteur des Chaouins, afin de découvrir une oeuvre d'exception qui en dit long sur la société et l'identité québécoise. Cette création de ressenti et de poésie cristallise d'ailleurs l'homme dans ses contradictions les plus intimes, dont l'âme est révélée au grand jour par le toujours fiévreux Martin Dubreuil. Justice lui a été rendue, ce qui n'arrive pas tous les jours au cinéma.