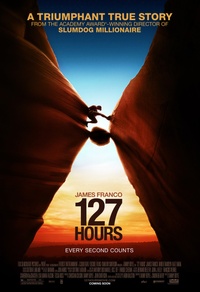

Avec ce premier film depuis le succès imprévisible de Slumdog Millionnaire, Danny Boyle démontre encore une fois qu'il maîtrise toutes les spécificités du cinéma, en profitant pleinement de ses facultés d'évocation pour augmenter son efficacité. Le styliste qu'il est, un cinéaste où le mouvement (la course, tout particulièrement, même au début de ce film-ci) prend une grande place, se soumet au défi de faire un film sur l'immobilité (il fallait qu'elle soit forcée), sur les attentes, sur l'absurdité et les coïncidences, en portant à l'écran cette histoire inspirée d'une histoire vraie. La preuve que la simplicité fonctionne et, qu'au cinéma comme dans la vie, il faut se fier à son instinct.

Aron Ralston habite l'Utah. En mai 2003, il se rend avec son camion près de Moab, puis se rend en vélo dans les canyons de la région. Il fait la rencontre de deux jolies marcheuses, passe quelques heures avec elles, puis continue sa promenade. Suite à une chute, il se retrouve prisonnier d'une crevasse, avec sa main droite sous une immense pierre qu'il n'arrive pas à bouger. Avec sa réserve d'eau qui diminue constamment, les jours qui passent et l'aide qui n'arrive pas, Aron doit se rendre à l'évidence : il devra amputer sa main pour survivre.

Même si le récit de 127 Hours n'est pas exactement le plus excitant - un homme captif d'une crevasse pendant une heure, bah... d'autant qu'on sait comment ça va se terminer - le film est aussi dynamique que prenant. La patience est ici récompensée par le récit, plein de surprises, qui quitte allègrement cette crevasse pour évoquer, à une vitesse folle, les pensées du personnage pris au piège. C'est particulièrement stimulant, puisqu'il faut saisir les bribes d'information au passage, et qu'on a l'impression de se remémorer en même temps qu'Aron les coïncidences absurdes qui ont mené à sa fâcheuse situation. Et c'est aussi parce qu'on sait comment tout va se terminer qu'on peut ressentir toute la tension d'une main qui passe si près de trouver son couteau suisse... Un moment anodin, magnifié par le cinéma, comme il y en a tant d'autres dans 127 Hours.

Le charisme et le dévouement de James Franco donnent au personnage toute la profondeur qu'il lui fallait pour qu'on accepte de passer une heure avec lui au fond de cette crevasse sombre. Et cette proximité contribue à rendre les émotions plus plausibles, plus vraies, en particulier dans le crescendo - toujours crédible - qui le mène à prendre la décision finale : il va falloir couper. Les petites victoires comme les petites défaites sont, encore une fois, magnifiées par une réalisation précise, qui a malheureusement ses quelques moments plus mièvres. Mais la finale, simple et touchante, est le résultat de tout ce bon travail.

Au centre de cette efficacité : un « dérapage contrôlé » au niveau du montage, qui utilise à profusion le split-screen et les interventions sonores extra-diégétiques (une fabuleuse interview menée par le personnage avec lui-même est fascinante). Comme toujours chez Boyle, le montage ajoute des couches sans complexifier outre mesure; tout est encore accessible, et les informations en surimpression ajoutées par le montage sont des plus-values qui augmentent le plaisir de voir le film sans être nécessaires à sa compréhension. Une maîtrise exemplaire, une audace qui ouvrait la porte à tellement de maladresses qu'il est d'autant plus impressionnant d'être témoin de cette réussite.