Certaines histoires au cinéma sont plus poignantes que d'autres, parce que l'on sait qu'elles sont vraies. Du moins, aussi vraies que la fiction cinématographique peut l'être. Or, les musiciens, chanteurs, rockers et compositeurs font très souvent l'objet de drames biographiques, puisque l'aspect mythique qui les entoure, ainsi que leurs oeuvres, se traduisent bien dans un médium audio-visuel. Sans compter que ces films ont l'avantage de pouvoir puiser dans le bagage culturel des spectateurs, à même leurs souvenirs. Dépeindre une vedette? Certains pourraient croire que, du fait qu'elles soient connues, la tâche est simplifiée. Or, ce qui est compliqué, c'est justement de montrer ce que l'on ne sait pas. Car derrière chacun de ces mythes se cache l'humain. Souvent lourds, chargés narrativement, ces films finissent généralement mal. Que l'on pense au merveilleux Amadeus de Milos Forman (1984), ou au beaucoup moins merveilleux L'enfant prodige de Luc Dionne, il semble qu'une vie dédiée à la musique ne soit pas un destin enviable.

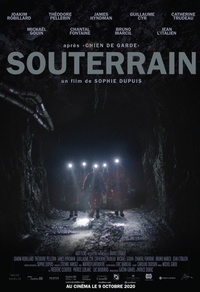

Avec la sortie de Gerry mercredi dernier, c'est un pan de l'histoire (musicale) du Québec qui nous est rappelé. Après tout, si chaque artiste s'inscrit dans son temps, c'est aussi un peu de l'époque que le cinéaste doit traduire dans un tel film. Pour ce faire, il ne s'agit pas que de faire porter des costumes pittoresques aux acteurs. Ainsi, même si Gerry plaira sans doute au public, peut-être le film aurait-il gagné à mieux exploiter le parallèle entre Boulet et l'incessante quête d'identité du peuple québécois. Car si l'artiste est issu de sa culture, il l'alimente en même temps en lui sacrifiant ce qu'il a de plus précieux : son talent et son souffle.

The Doors (Oliver Stone, 1991) dans lequel Val Kilmer interprète un Jim Morrison « psychédélisé », consumé par la toxicomanie, qui aura fait danser sa génération avant de mourir, est l'exemple même de la mise en images d'une époque. Parce que la dépendance est un vice fréquent dans le monde musical, presque toutes les biographies d'artistes de la scène en parlent. On peut même se demander : la musique existerait-elle sans substance illicite? Pour certains, comme Morrison, c'était un véhicule vers le mystique, pour d'autres, il s'agissait plutôt d'oublier une enfance difficile (Ray), d'échapper à la pression reliée au succès (Ma vie en cinémascope) ou de combler un mal de vivre omniprésent (L'enfant prodige).

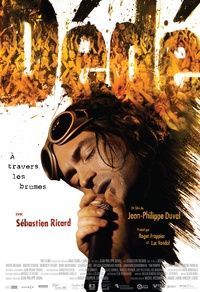

Agissant comme une drogue, l'amour inconditionnel des fans engendre la peur paralysante de les décevoir. Les artistes qui meurent jeunes sont très souvent montrés comme victimes de leur succès. Last Days s'inspire librement des derniers moments de Kurt Cobain et de l'instabilité émotive du chanteur de Seattle. Dans ce film très lent, il n'y a que peu d'interactions entre les personnages. Le film est d'une insoutenable solitude. Même désespoir dans Dédé à travers les brumes, même destin tragique. Cependant, au contraire de la froide observation détachée de Gus Van Sant, Jean-Philippe Duval infuse une véritable chaleur à Dédé et la performance troublante de Sébastien Ricard n'a rien à envier à la molle interprétation de Michael Pitt. Dans la même veine, il faut citer le très réussi Control de Anton Corbijn, dans lequel Sam Riley interprète un Ian Curtis criant de vérité qui se donne la mort par pendaison suite à une fulgurante dépression.

C'est pourquoi un film comme Ray, sorti en 2004, est une bouffée de fraîcheur pour le genre. Voilà un artiste qui s'en est sorti, qui a réussi à laisser sa marque dans l'histoire musicale et culturelle de son pays, qui a inspiré une nouvelle génération d'artistes et qui, en bout de ligne, a choisi la vie. En fait, le film utilise des codes tout à faits ordinaires, et somme toute, la chronologie sert l'histoire. C'est la même chose dans Walk The Line, un film relatant la vie de Johnny Cash, où Joaquin Phoenix porte tout le récit sur ses épaules. Par ailleurs, les deux films sont presque symétriques dans leur proposition : une vedette des années 60 voit sa vie lentement sombrer à cause de la toxicomanie et c'est grâce à l'amour que le héros parviendra à se relever. Le happy end à la chaîne, peut-on être plus américain?Malgré cela, la simplicité est souvent préférable à une mise en scène qui cherche à cacher la vacuité du récit. Ce genre de reproches, on peut les garder pour des films comme La vie en rose où Marion Cotillard interprète, avec grand talent néanmoins, une Édith Piaf qui, bien que touchante dans sa déchéance physique, nous demeure aussi hermétique à la fin du film qu'au début. Après une longue succession d'anecdotes éparpillées anachroniquement au long du récit, Piaf rend l'âme en silence. Heureusement que sa musique parle pour elle car un montage, si bon soit-il, ne peut pas faire un travail que le scénario néglige. Tout ça pour ça.

Cependant, il faut nuancer. L'extravagance peut aussi être bénéfique lorsqu'elle sert le récit. À titre d'exemple, Gainsbourg (vie héroïque) est un film savoureux, coloré, éclaté qui, loin de nous montrer la vérité des choses dans une linéarité ennuyante et réaliste, nous entraîne plutôt dans le monde éclectique de Gainsbourg. Un film ludique et sans compromis. Et que dire de l'inclassable I'm Not There de Todd Haynes? Un autre film qui sort de la biographie traditionnelle pour nous montrer, peut-être encore plus efficacement que s'il avait fait l'objet d'un film habituel, qui était véritablement Bob Dylan. Au bout du compte, parce qu'aucune vie ne peut vraiment être résumée en deux heures trente, ce sont peut-être ces films qui, transpirant l'essence de leur sujet, leur sont les plus fidèles.