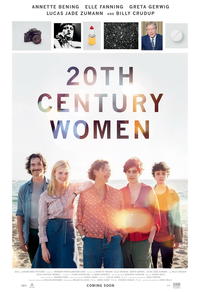

C'est dans la famille qu'on se réfugie lors de moments joyeux, tristes ou qu'on a simplement besoin de se définir. François Truffaut l'a compris dès ses premiers classiques et c'est également le cas du cinéaste Mike Mills avec son réconfortant 20th Century Women.

La famille en est une de reconstitution, au grand bonheur d'une mère (Annette Bening) et de son fils adolescent (Lucas Jade Zumann) qui peuvent constamment compter sur l'appui d'une photographe qui se remet d'un cancer (Greta Gerwig), d'un homme habile de ses mains (Billy Crudup) et même d'une voisine malheureuse (Elle Fanning) qui débarque sans cesse à l'improviste.

Cinq personnages extrêmement attachants qui aspirent seulement à la sérénité et qui seront là les uns pour les autres aux moments les plus importants. Des rôles nourrissants pour des comédiens accomplis, surtout du côté féminin. Cela fait longtemps qu'Annette Bening n'a pas autant brillé et elle excelle dans la peau de cette mère contradictoire. Elle vient toutefois à un doigt de se faire voler la vedette par Greta Gerwig, une punk aux cheveux rouges qui porte des gilets de Devo et de Lou Reed, et par Elle Fanning, qui s'avère encore plus touchante que dans le surprenant The Neon Demon et le décevant Live by Night. Billy Crudup apporte du galon à la distribution même si on le voit trop peu et Lucas Jade Zumann campe plus que correctement l'habituel jeune héros sensible.

Devant le drame et la mélancolie des situations, le scénario opte pour l'humour et la bienveillance. La finesse de l'écriture permet de bien saisir les complexités de l'âme humaine et le climat de l'époque. Santa Barbara en 1979 représente les dernières parcelles de l'innocence avant Reagan, le capitalisme sauvage et le sida. Un sentiment qui fait écho au monde d'aujourd'hui avec l'entrée en poste de Donald Trump. Pas surprenant alors que l'histoire appuie autant sur les valeurs qui forgent l'existence - l'amour, la famille, le féminisme, la bonne musique - et qui peuvent avoir tendance à se perdre.

Avec sa mise en scène colorée comme chez Tati et mouvementée à la façon de Fellini, où les choix musicaux sont toujours impeccables, Mike Mills fait tout pour être aimé, jouant la carte des larmes opportunistes (la finale, les visites chez le médecin) et de l'hommage bien sentie (au Bogart de Casablanca, au culte Koyaanisqatsi dans ses effets de mouvements). Un charme un peu excessif qui l'empêche de se renouveler. Le réalisateur a été connu pour son renversant Beginners où il explorait l'apport au père et il reprend souvent l'essence poétique et lyrique de ce long métrage. En jouant par exemple avec les ellipses et la chronologie, abusant de la voix hors champ à saveur biographique et des images fixes inutilement nostalgiques. Surtout qu'il le fait avec encore plus de discours moralisateurs et de métaphores appuyées. Entre une voiture en feu qui représente la mort du père, une maison en reconstruction qui rappelle les fondations incertaines de la famille et une femme dans un avion qui a toujours eu soif de liberté, la subtilité n'est pas toujours de mise.

Au moins il renoue avec la danse qui sert de liens intrinsèques entre les gens qui s'aiment. Cela donne de beaux moments d'émotions et de vérité, à l'image de ce joli petit film excentrique, profond et ludique à la fois.